Entre mémoire et espoir

1994. Un million de morts. Mémorial de Murambi, quarante cinq mille morts en deux jours. Là-bas, face aux corps exposés, ma tête se vide, refuse d’accepter. ….

Je prends mon appareil et photographie les visages souriants des travailleurs qui refont les trottoirs du Mémorial…

En avril 2004, dix ans après le génocide, j’accompagne la tournée du spectacle, « RWANDA 94 » au Rwanda.

Rencontres furtives, regards croisés, mains serrées, sourires fragiles.

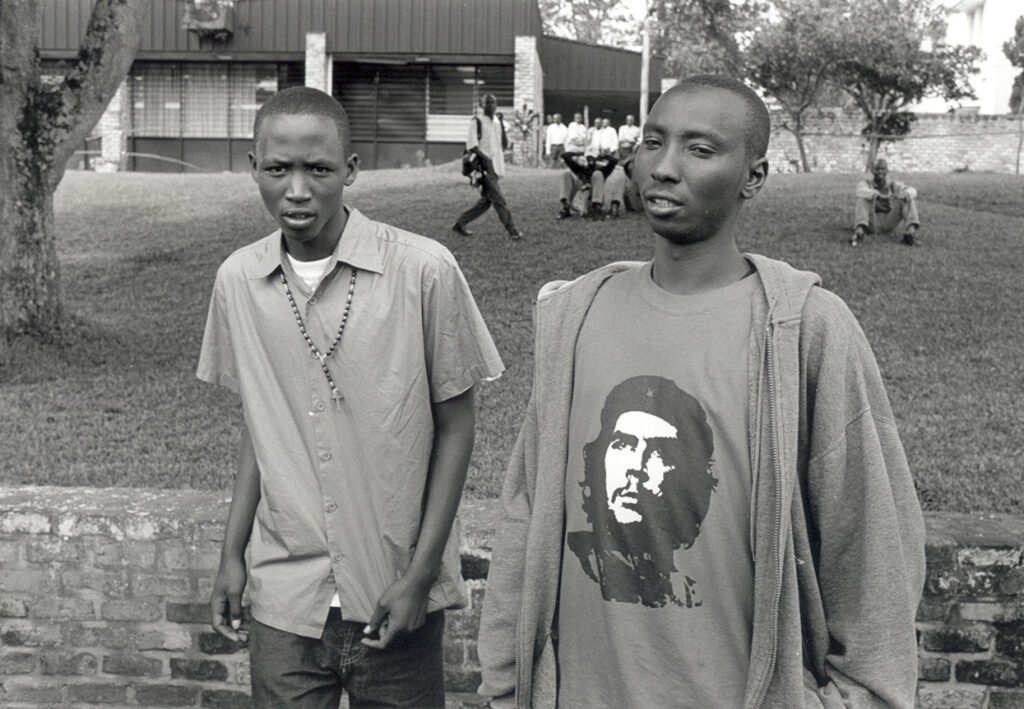

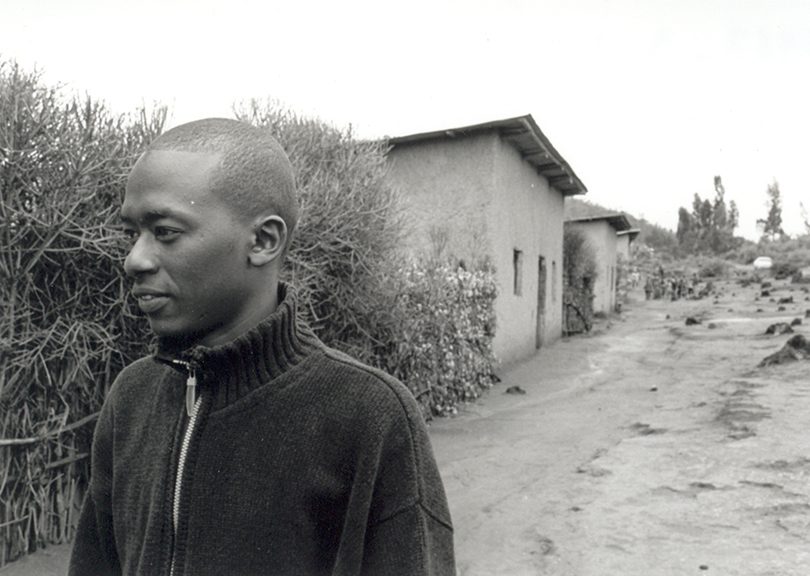

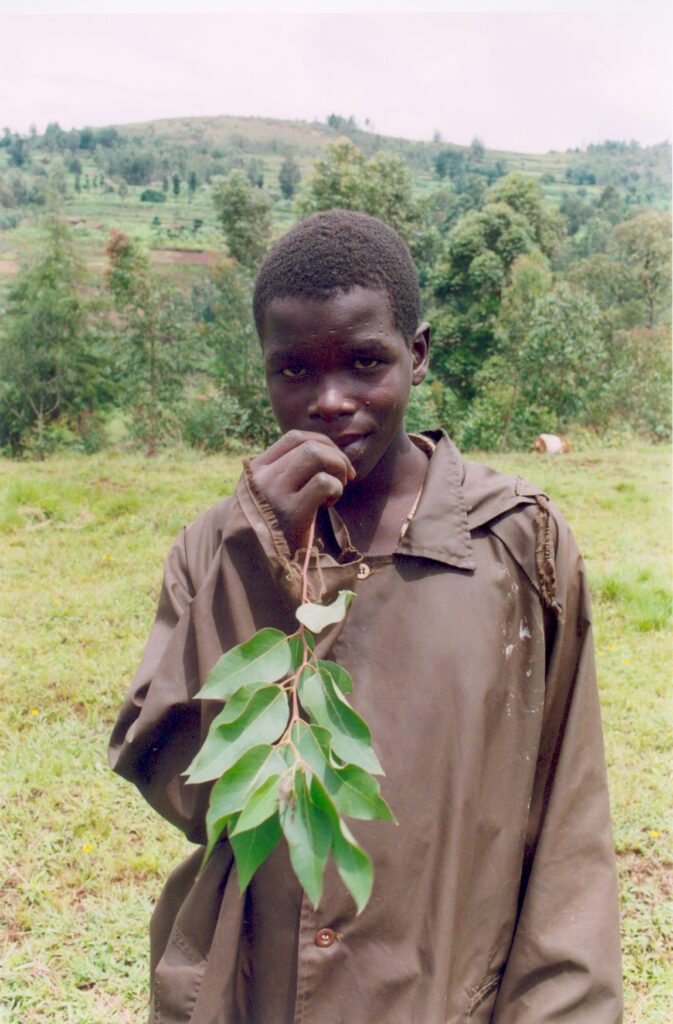

Je photographie ce que je vois: un peuple jeune, ouvert, fier de son pays et conscient de sa beauté. Un peuple en quête de reconnaissance, de vérité, d’avenir. Un peuple qui a peur…

Chaque personne croisée ici a vécu ce génocide, de près ou de loin, dans un camp ou dans l’autre. Je ne sais pas toujours qui je photographie. Je photographie des rwandais, au Rwanda, dans un magnifique petit pays oublié du monde.

L’actualité nous prouve qu’ils ont raison d’avoir peur, que rien n’est gagné.

Véronique Vercheval, avril 2004

Kigali, le 14 avril 2004.

Espérance, réfugiée au Burundi, est revenue au Rwanda en 1994. Elle a acheté une parcelle de terrain et construit seule sa maison. Elle vit avec ses parents, sa sœur, sa nièce, deux cousines et son fils, Isaac. Elle est la seule à travailler. Parfois, sa sœur l’accompagne pour vendre des vêtements de seconde main sur le marché.

Bisesero, le 18 avril 2004.

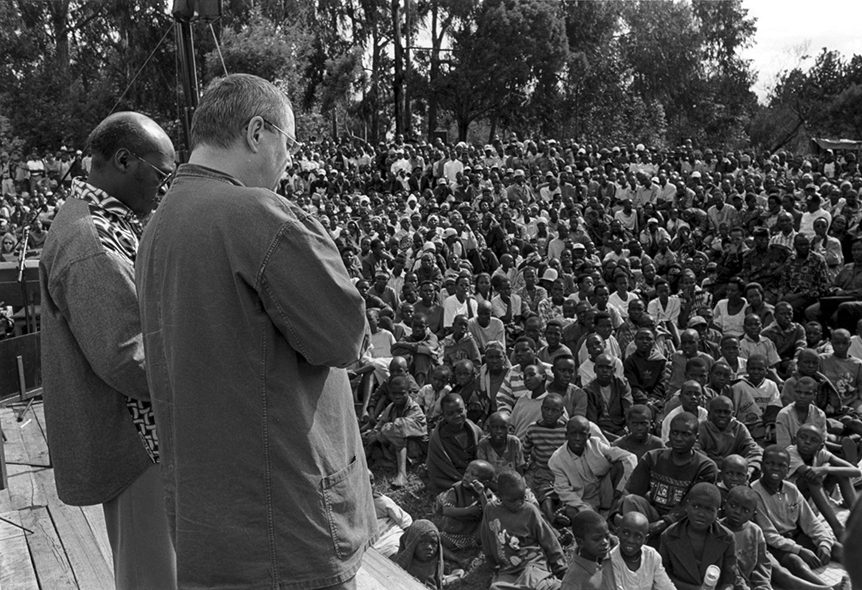

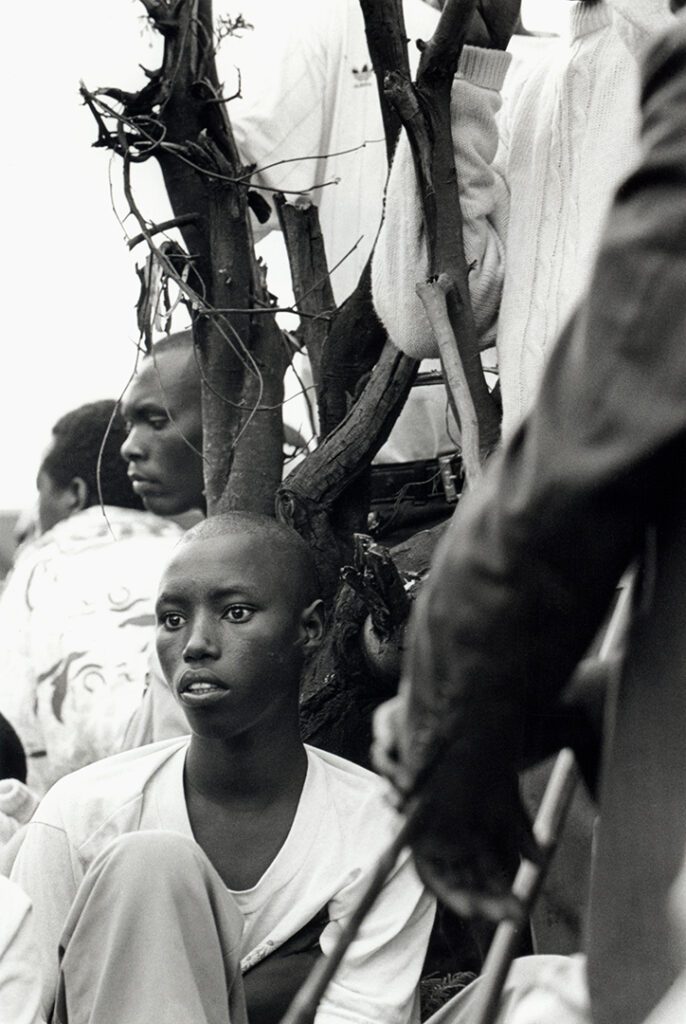

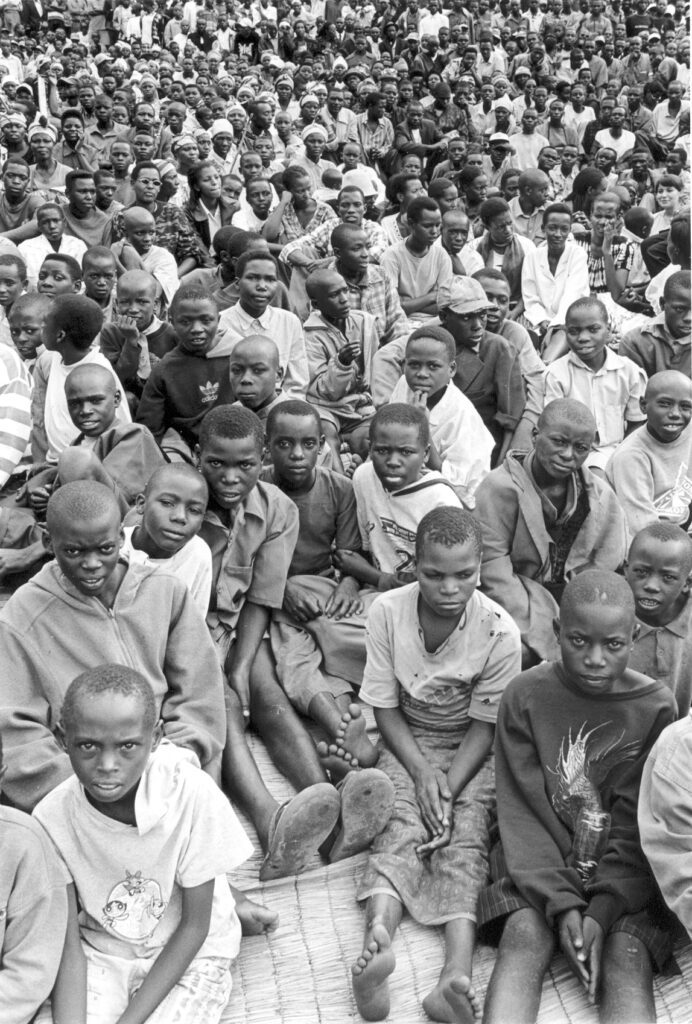

Dans le public, il y a les hommes qui ont résisté d’avril à fin juin 1994 aux miliciens et aux soldats hutus. Ils étaient 50.000 il n’en est resté que 800. « Une poignée d’hommes qui maintenant meurent de chagrin ». La cantate de Bisesero raconte leur histoire.

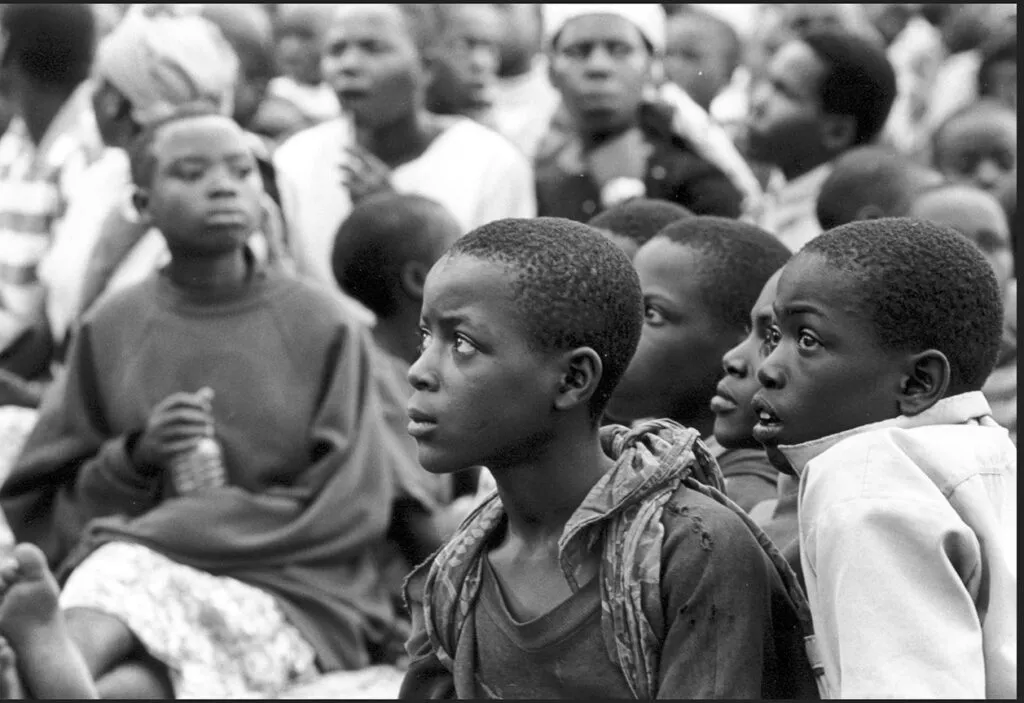

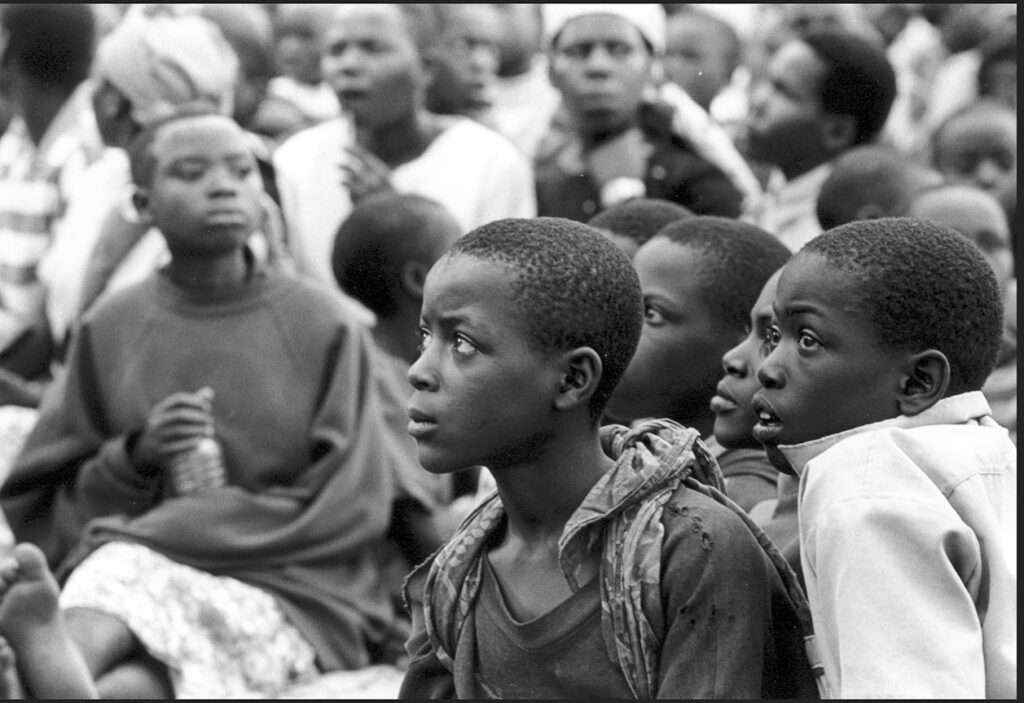

La foule se tait, attentive. Les enfants sont venus nombreux assister

au spectacle. Nés après le génocide, ils écoutent les comédiens leur raconter leur passé.

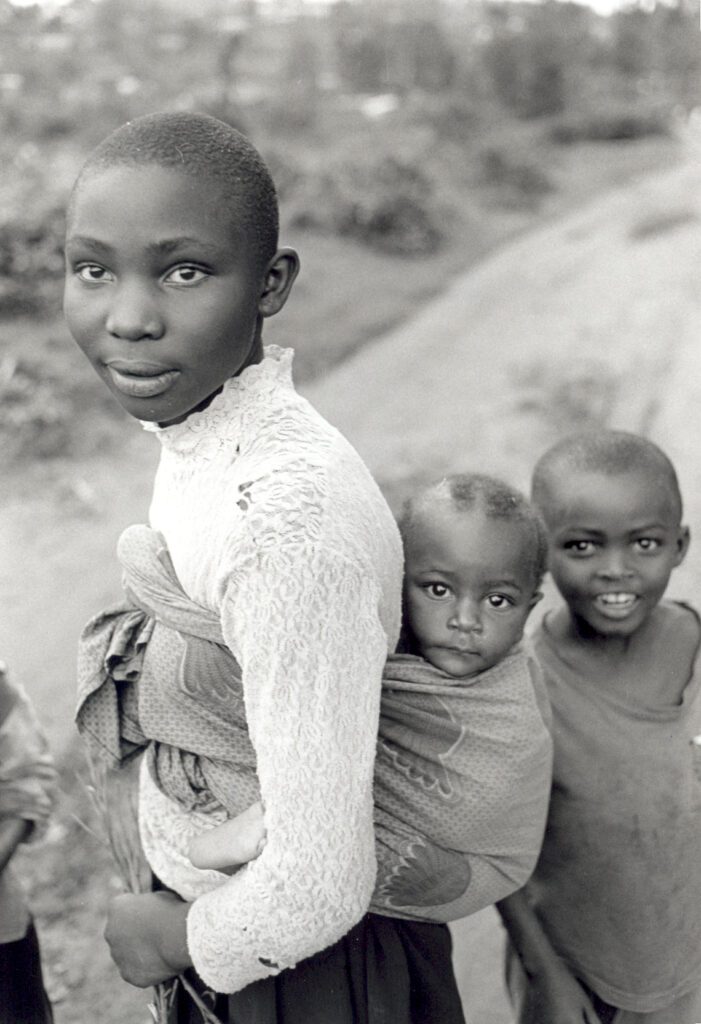

Les femmes représentent la majorité de la population et 60 % de sa main-d’œuvre. Elles sont la base de l’économie agricole (collecte de l’eau, travail aux champs, éducation des enfants, …)

Le village est récent, peuplé majoritairement par des veuves.

Les maisons neuves et les parcelles à cultiver sont offertes par

le gouvernement. Il tente ainsi de rassembler tous ceux qui vivent isolés dans les collines. Un jour on amènera l’eau et l’électricité.

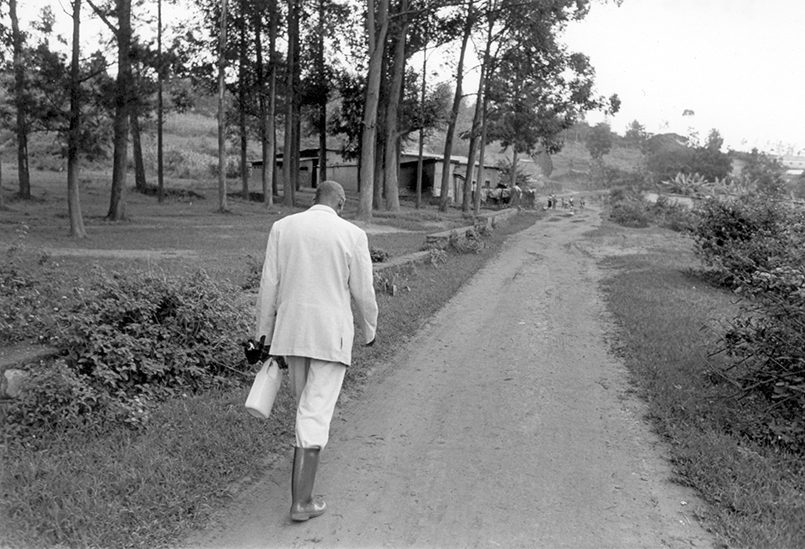

Rien à dire. Juste accepter le chemin que prend le deuil, cette réalité brutale et nécessaire. Il n’y a plus de mot…

Là-bas, face aux corps exposés, ma tête se vide, refuse d’accepter…

Je prends mon appareil et photographie les visages souriants des travailleurs qui refont les trottoirs du Mémorial…

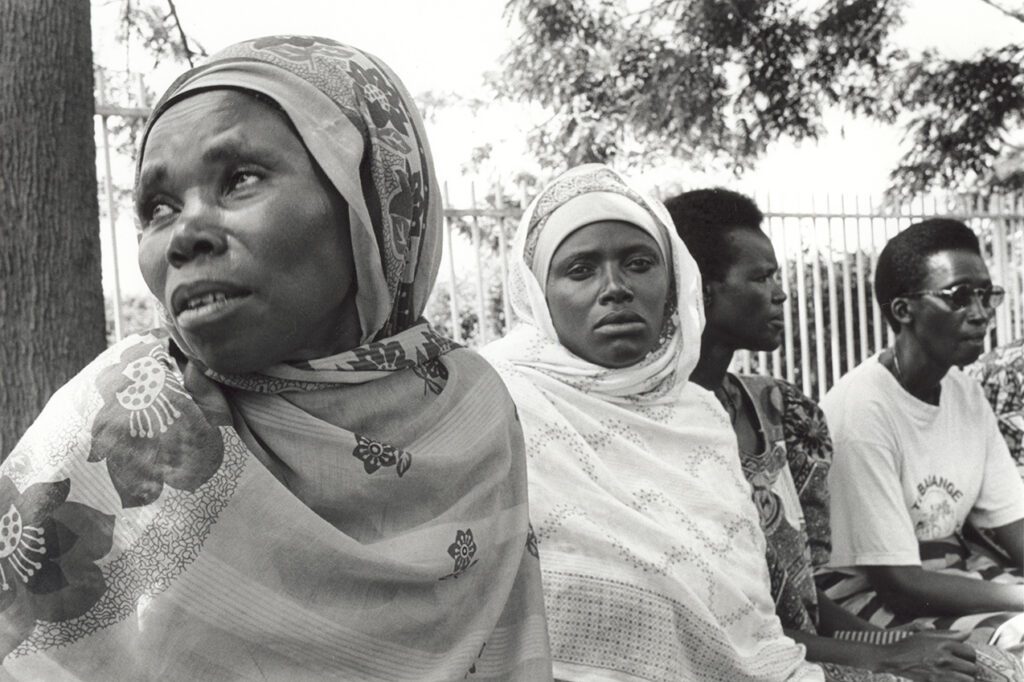

Les veuves du génocide tentent de s’organiser. Elles sont venues voir le spectacle du Groupov. Elles embrassent les acteurs. Elles parlent d’elles, de leurs maisons détruites, de leurs maris assassinés, des viols et du sida, et puis du retour des anciens génocidaires. « Il revient chez lui après la prison. Il retrouve sa femme, ses enfants, sa maison. Nous, on meurt à petit feu à côté d’eux. »

Le paysage est superbe. Les oiseaux chantent. Les enfants se promènent au bord des anciennes fosses communes.

Les rescapés guident les visiteurs dans le site. Ils témoignent, racontent. Ils côtoient tous les jours les ouvriers, majoritairement Hutus, qui entretiennent et rénovent le lieu.

Le Pays des Mille Collines est magnifique. Mais la beauté ne protège pas de l’horreur. Le lac Kivu, superbe frontière avec le Zaïre, représentait, en 1994, l’espoir de pouvoir fuir vers l’autre rive.

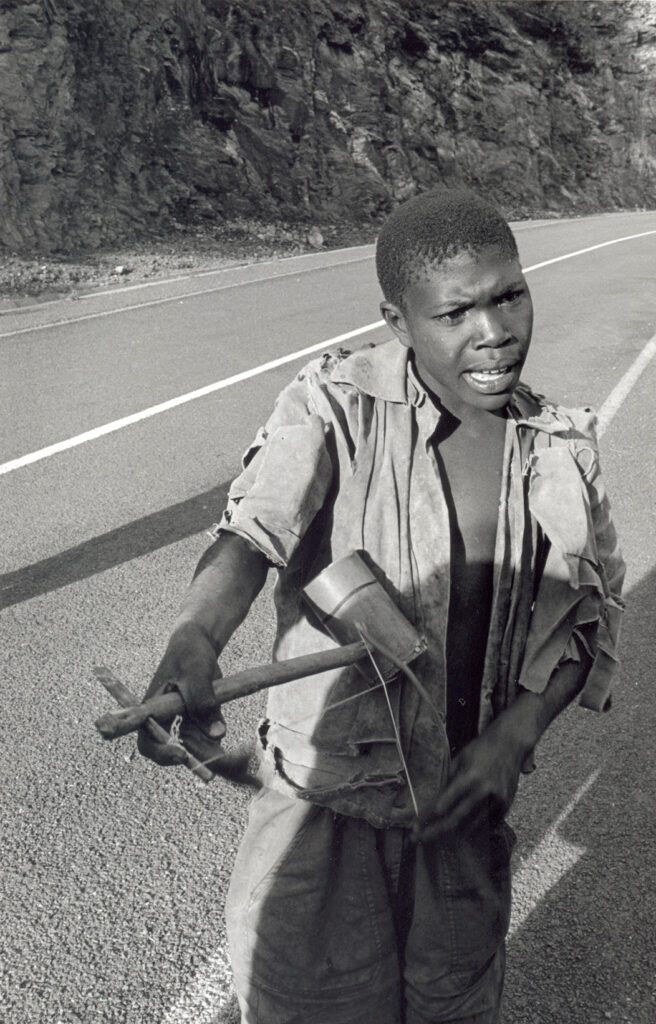

Il s’accompagne d’un instrument qui fait vaguement penser à un violon et qu’il a fabriqué lui-même. Son chant est lancinant et volontaire. Il nous regarde, il tend la main. Il aura gagné sa journée.

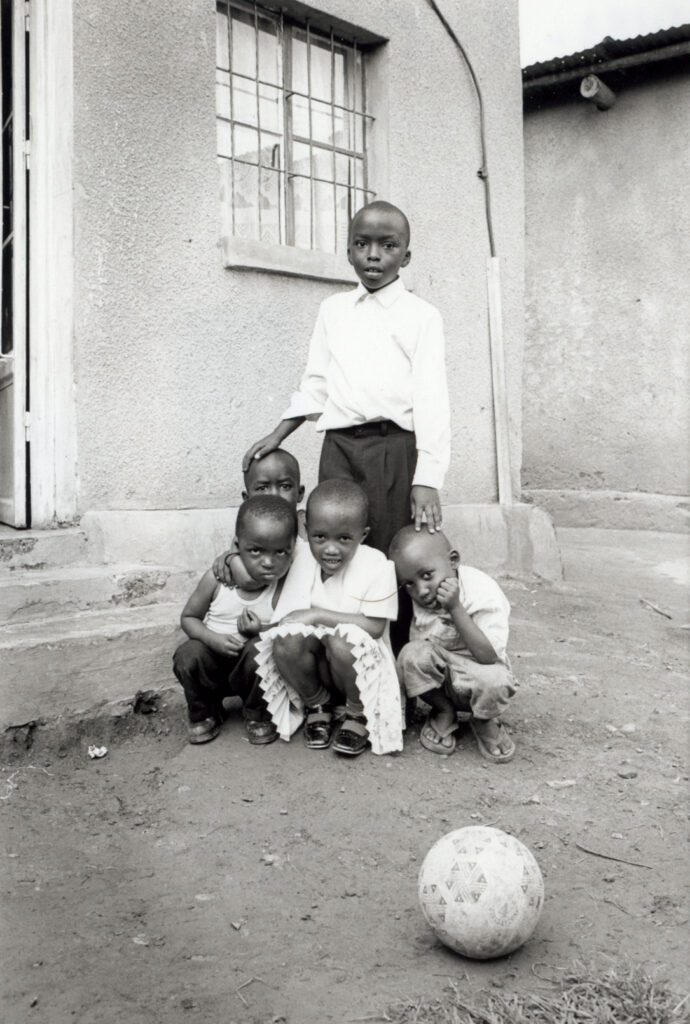

Kigali, le 14 avril 2004. Les enfants de William jouent devant la porte avec les voisins. William avait 20 ans quand il est rentré au Rwanda avec les troupes du FPR en 1994. Il est maintenant policier à Kigali.

Ils sont venus écouter leur histoire sur la colline. La cantate de Bisesero cite les noms des héros, les noms des bourreaux.

Dans les regards de la douleur, mais pas de désespoir…

Petite mère, grande sœur. Le bébé porté sur le corps ne pleure pas. Il se balance au rythme de l’enfant qui le porte. De nombreux parents ont été tués au cours du génocide, sont morts du SIDA ou sont emprisonnés pour des crimes liés au génocide. Les enfants prennent alors la responsabilité du foyer et de leurs cadets.

Dix ans, jour pour jour, après le génocide, le spectacle Rwanda 94,

est joué sur les collines mêmes du massacre de Bisesero.

Ils sont près de 1500 paysans illettrés et ministres réunis.

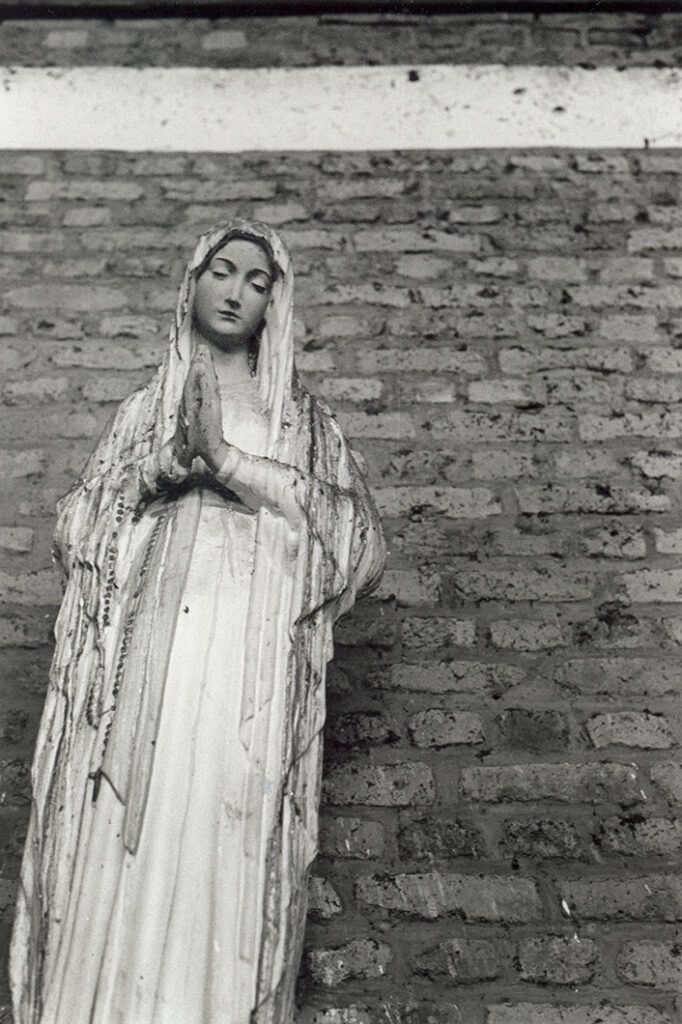

Depuis le massacre, l’église n’a pas changé. Les impacts de balles,

les traces de sang en témoignent.

Dans la campagne, les enfants accompagnent les adultes

pour les travaux des champs.

L’émotion est palpable. Le public ne lâche pas le spectacle qui dure pourtant plus de 6 heures. « On ne nous a pas raconté tout ça. Pourquoi ce sont des blancs qui doivent venir nous raconter notre histoire ? »

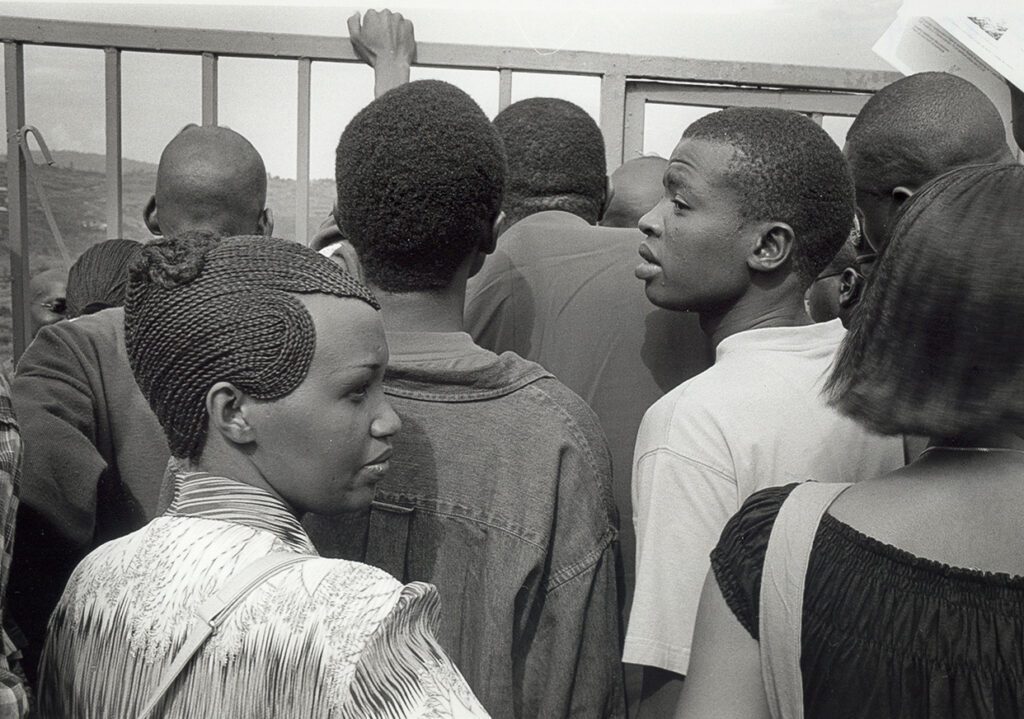

Émotion et recueillement autour du spectacle du Groupov

Entre curiosité, fascination et recueillement, plusieurs milliers de Rwandais sont venus voir le spectacle du Groupov, la compagnie liégeoise, qui relate le martyre qu’ils ont vécu entre avril et juin 1994 et dont la tournée s’est achevée lundi. A Kigali, c’est le témoignage de Yolande Mukagasana, entrecoupé de larmes, en ouverture de Rwanda 94, qui a le plus ému le public composé principalement de rescapés. Plusieurs personnes, des femmes surtout, des enfants aussi, ont dû être évacués par la Croix-Rouge locale. Le préau de cette école d’un quartier chic de Kigali, efficacement transformé en salle de spectacle, accueille plus de 500 personnes, plusieurs dizaines ayant été refusées à l’entrée, faute de place. Atmosphère tour à tour douloureuse, tendue, révoltée ou même amusée.[…] Mais la représentation la plus attendue et la plus difficile pour la troupe est la « Cantate de Bisesero », scandée en plein air sur une colline de cette région boisée de l’ouest du pays où plus de 50.000 personnes ont été massacrées après des semaines de résistance. Des femmes, au premier rang, pleurent en silence, se couvrant de leur foulard à chaque phrase relatant les tortures infligées à leurs proches.

Pauline Simonet In Le Soir, 21/04/2004